Leonhard Zander

- Details

- Kategorie: Biographien KSCV

- Veröffentlicht: Dienstag, 25. Januar 2011 08:38

- Geschrieben von Administrator

- Zugriffe: 126737

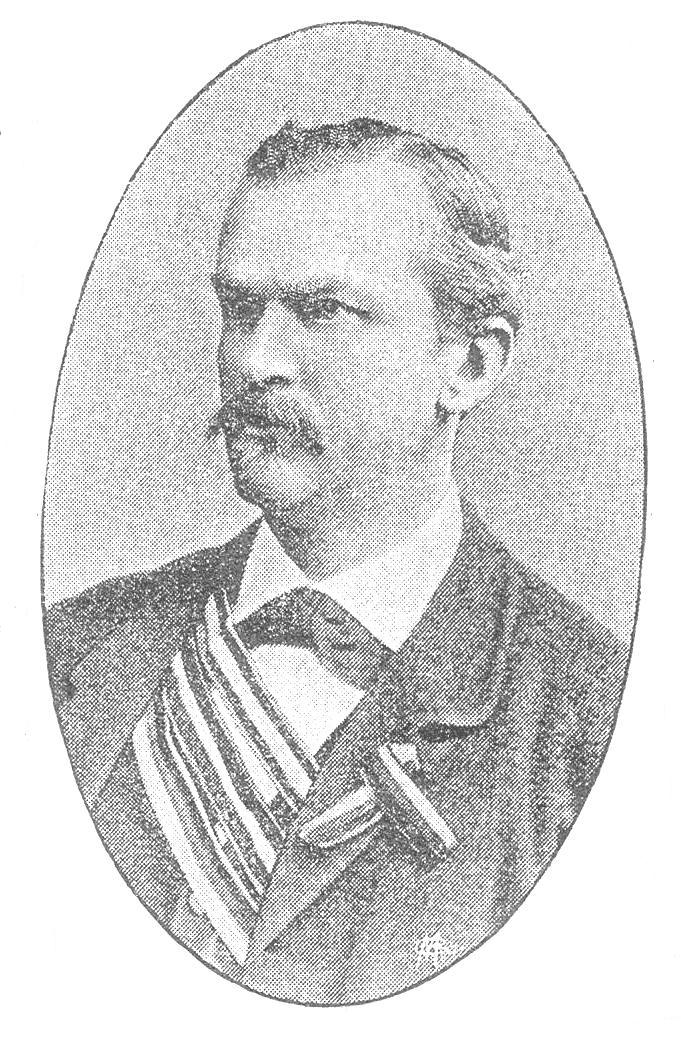

Leonhard Zander

Borussia Breslau, Guestphalia Jena EM, Lusatia Breslau IdC, Marchia Halle

* Schönbrunn, NS 26. 11. 1833

† Schleswig 12. 1. 1890

Sohn eines Pastors in Waldenburg, Gymnasium in Schweidnitz, Breslau und Liegnitz, Abitur Herbst 1852, 1853/54 Einjährig-Freiwilliger im 6. Jäger-Bataillon, anschließend stud. jur in Breslau, Jena und Halle/Saale, nach dem ersten juristischen Examen Auskultator im Regierungsbezirk Bromberg, 1863 zweites Examen und Eintritt in die Intendantur des III. Armee-Korps. Teilnahme am Krieg gegen Österreich mit dem VII. Armee-Korps, danach Vorstand der Intendantur der 20. Division in Hannover, 1870 Intendanturrat in Magdeburg, Teilnahme am Deutsch-Französischen Krieg, ausgezeichnet mit dem Eisernen Kreuz. Nach Friedensschluss bis 1874 in Freiburg im Breisgau, ab 1874 in Kassel und von 1877 bis 1887 in Posen beschäftigt, zuletzt in Altona versetzt, wo er an einem Hirnleiden erkrankte und sich im Sommer 1889 pensionieren lassen musste. Z. starb im Jan. 1890 in einer Nervenheilanstalt in Schleswig und wurde auf dem dortigen Garnisonfriedhof beigesetzt.

Teilnahme am Deutsch-Französischen Krieg, ausgezeichnet mit dem Eisernen Kreuz. Nach Friedensschluss bis 1874 in Freiburg im Breisgau, ab 1874 in Kassel und von 1877 bis 1887 in Posen beschäftigt, zuletzt in Altona versetzt, wo er an einem Hirnleiden erkrankte und sich im Sommer 1889 pensionieren lassen musste. Z. starb im Jan. 1890 in einer Nervenheilanstalt in Schleswig und wurde auf dem dortigen Garnisonfriedhof beigesetzt.

Z. wurde 1853 Renonce bei Borussia Breslau. Ostern 1854 wurde er auch bei Guestphalia Jena aktiv, die ihm 1881 die Ehrenmitgliedschaft verlieh. 1854 erhielt er die Corpsschleife der Lusatia Breslau. Nachdem er Ostern 1855 noch bei Marchia Halle aktiv geworden war, ging er zurück nach Breslau und war noch einmal Senior bei seinem Muttercorps Borussia. In Posen gründete er einen blühenden AH-Verein. Mit der Gründerzeit kam auch bei den Corps zunehmend ein ausufernder Luxus auf, der mit der Verteuerung des Aktivenlebens rückläufige Mitgliederzahlen und zunehmende Kritik der Corps in der Öffentlichkeit zur Folge. Zander kritisierte den übertriebenen Aufwand bei Corpsbesuchen und öffentlicher Repräsentation und die überhand nehmenden auswärtigen PP-Suiten und warb für eine Rückbesinnung auf alte corpsstudentische Ideale. In Verbindung mit Paul Hirche und Alexander von Claer versandte er im Herbst 1880 Fragebögen an Alte Herren, die auf breite Zustimmung stießen. 4177 alte Corpsstudenten unterstützten die Initiative durch Zurücksendung des Fragebogens. Die daraufhin beim KSCV eingereichte „Denkschrift gegen Luxus und Protzentum“ wurde u. a. von Otto von Bismarck und dem Kronprinzen Wilhelm, dem späteren Kaiser Wilhelm II., unterzeichnet. Die Senioren-Convente wurden veranlaßt, zum Kösener Congress 1881 außer dem Hauptvertreter einen Zweitbeauftragten zur Beratung der Zanderschen Anträge zu entsenden. Der sog. Nebenkösener zur Vorbereitung der Anträge tagte am 4. Juni 1881 im überfüllten Hauptsaal des Mutigen Ritters in Kösen. Die meisten Anträge wurden angenommen, darunter die Abschaffung von SC-PP-Suiten, die Einsetzung von Schiedsgerichten für normale PP-Suiten und der Verzicht auf unnötige Aufwendungen bei Corpsbesuchen.

Wenige Jahre später gab Zander ein Verzeichnis der Corpsstudenten, die seine Reformbewegung unterstützt haben, heraus. Es war das erste Adressverzeichnis des KSCV. Die Reform führte auch zu größerem Engagement der Alten Herren für ihre Corps, die bis dahin ganz auf sich gestellt waren. 1888, zwei Jahre vor seinem Tod, beteiligte sich Zander an der Gründung des Verbandes Alter Corpsstudenten. Dieser erste Zusammenschluss von Altherrenvereinigungen studentischer Verbindungen war ebenfalls eine historische Folge der Zanderschen Reformbewegung.

Literatur: Intendanturrath L. Zander, AM 5 (1889/90), S. 291-293; [Karl] Rosenbaum: In memoriam Leonhard Zander, EuJ 2 (1957), S. 113-115

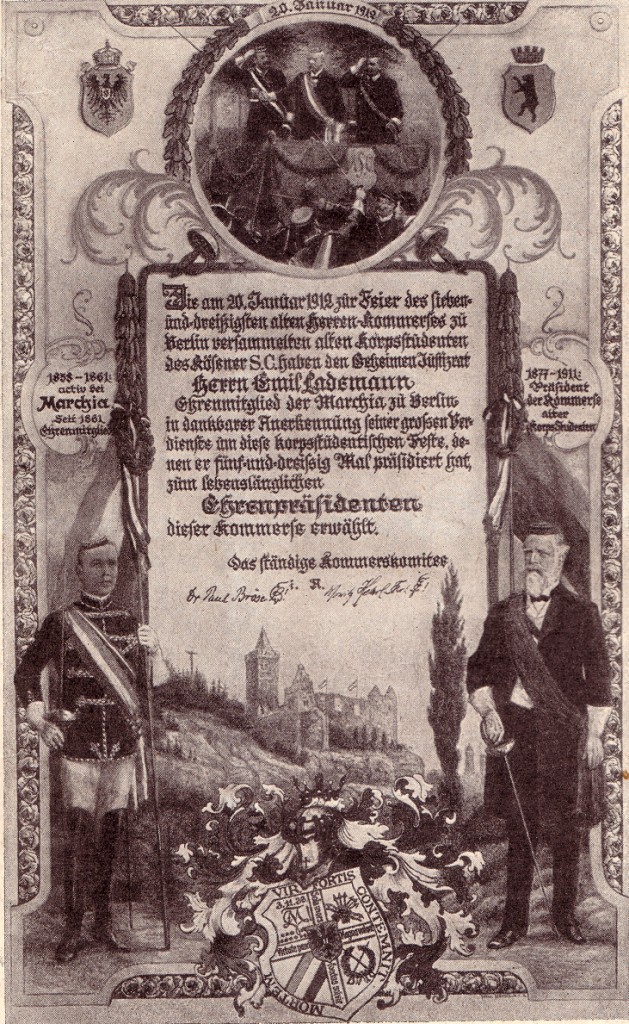

zuletzt Rittmeister der Landwehr. Am 16. 9. 1867 bestand L. das Assessorexamen, wurde am 1. 5. 1875 Staatsanwaltsgehilfe beim Berliner Stadtgericht, 2. 7. 1875 Staatsanwalt, 1. 10. 1879 im Zuge der Reorganisation der Justiz zum Staatsanwalt am Kammergericht ernannt. 1884 Rat 4. Klasse, 1. 4. 1892 Erster Staatsanwalt beim Landgericht Berlin II, 2. 6. 1902 Charakter als Geh. Justizrat. 1. 10. 1905 im Ruhestand. Ihm angeboetene Präsidentenstellen außerhalb Berlins schlug er im Laufe seiner Dienstzeit mehrfach aus.

zuletzt Rittmeister der Landwehr. Am 16. 9. 1867 bestand L. das Assessorexamen, wurde am 1. 5. 1875 Staatsanwaltsgehilfe beim Berliner Stadtgericht, 2. 7. 1875 Staatsanwalt, 1. 10. 1879 im Zuge der Reorganisation der Justiz zum Staatsanwalt am Kammergericht ernannt. 1884 Rat 4. Klasse, 1. 4. 1892 Erster Staatsanwalt beim Landgericht Berlin II, 2. 6. 1902 Charakter als Geh. Justizrat. 1. 10. 1905 im Ruhestand. Ihm angeboetene Präsidentenstellen außerhalb Berlins schlug er im Laufe seiner Dienstzeit mehrfach aus.